L-4CESのパーツを外してみた

所有している1994年製のGibson L-4 CESのパーツの確認・交換のために分解してみました。

せっかくなので記録を取って、内部構造を解説していきたいと思います。

そもそもフルアコとは?

フルアコースティックギター(フルアコ)は、ホロウボディのアーチドトップギターを指します。

セミアコのようなセンターブロックを持たず、内部は完全に空洞になっています。

弦の振動がブリッジを通じてボディ全体に伝わり、その共鳴をピックアップが拾うことで、倍音豊かなサウンドが得られるのが特徴です。

この構造により生鳴りが大きい反面、ハウリングしやすいという性質も持っています。

完全な空洞になっていることがわかります。

有名なフルアコとしては、ES-175やL-5があります。

L-4とは仕様が違うだけで大まかな作りは一緒だと思います。

ピックアップ

今回の個体(1994年製 L-4CES)には、フロント・リアともに 57 Classic が搭載されていました。

57 Classicは、Gibsonが1990年代に1950年代後半のPAF(Patent Applied For)ピックアップを再現する目的で開発したモデルです。

Alnico II マグネットやエナメルワイヤーを採用し、ヴィンテージPAF特有の甘く豊かな倍音を意識した設計になっています。

出力はモダンPUに比べ控えめで、クリーンでのニュアンス表現に優れ、フルアコの箱鳴りと相性の良いピックアップです。

回路

内部回路はモダン配線でした。現代のGibsonギターに広く採用されています。

ボリュームポットにおける接続位置で表すと、ピックアップ信号とトーン回路は左端子(入力側)に入り、中央端子(ワイパー)からセレクターを経由して出力されます。

この方式ではボリュームとトーンが独立して動作するため安定感がありますが、ボリュームを下げると高域が落ちやすい特徴があります。

対照的に、有名な方式として50’s配線があります。

こちらはトーン回路を中央端子(出力側)に接続するのが特徴で、ボリュームを下げても高域が残りやすく、抜けの良いサウンドになります。

ただしボリュームとトーンが互いに影響し合うため、操作感には独特の癖があります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、プレイスタイルや好みによって選ばれる方式です。

こちらのGibson公式サイト回路図があります。

お持ちのギターの回路図をみてみると面白いかもしれません。

ポットとコンデンサ

ポットは CTS製 500kΩ が搭載されていました。500kΩはハムバッカーと組み合わせた場合に高域の抜けを確保できる値として一般的に使われています。

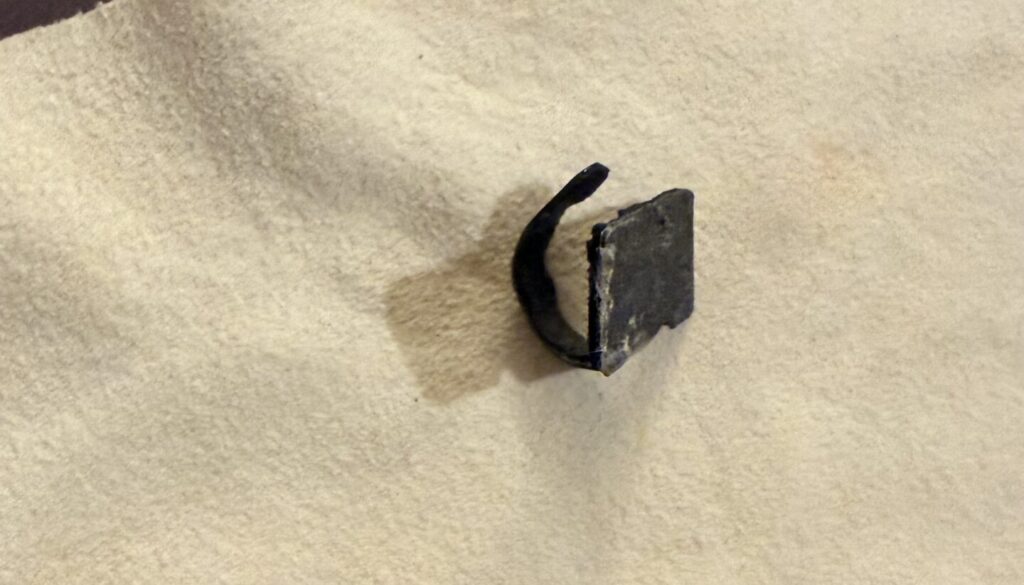

コンデンサは 0.022µFのセラミックディスク が取り付けられていました。

0.02μFですね。

ブリッジ

搭載されていたのは Gotoh製ブリッジ でした。中古で購入したため、前オーナーによって交換されたと考えられます。

本来はGibson純正のABR-1またはナッシュビルタイプが標準です。

フルアコのブリッジは弦のテンションによってボディに押さえつけられているだけで、接着されていません。

このフローティング構造により、トップ材が自由に振動できるため、箱全体がよく鳴り、豊かな響きと倍音感につながっています。

GibsonからヒストリックリイシューのABR-1(PBBR-065)が出ているので、それに変えようと思っています。

今ついているGotohのABR-1も安いけど良いブリッジだと思います。現状の音質は十分いいです。

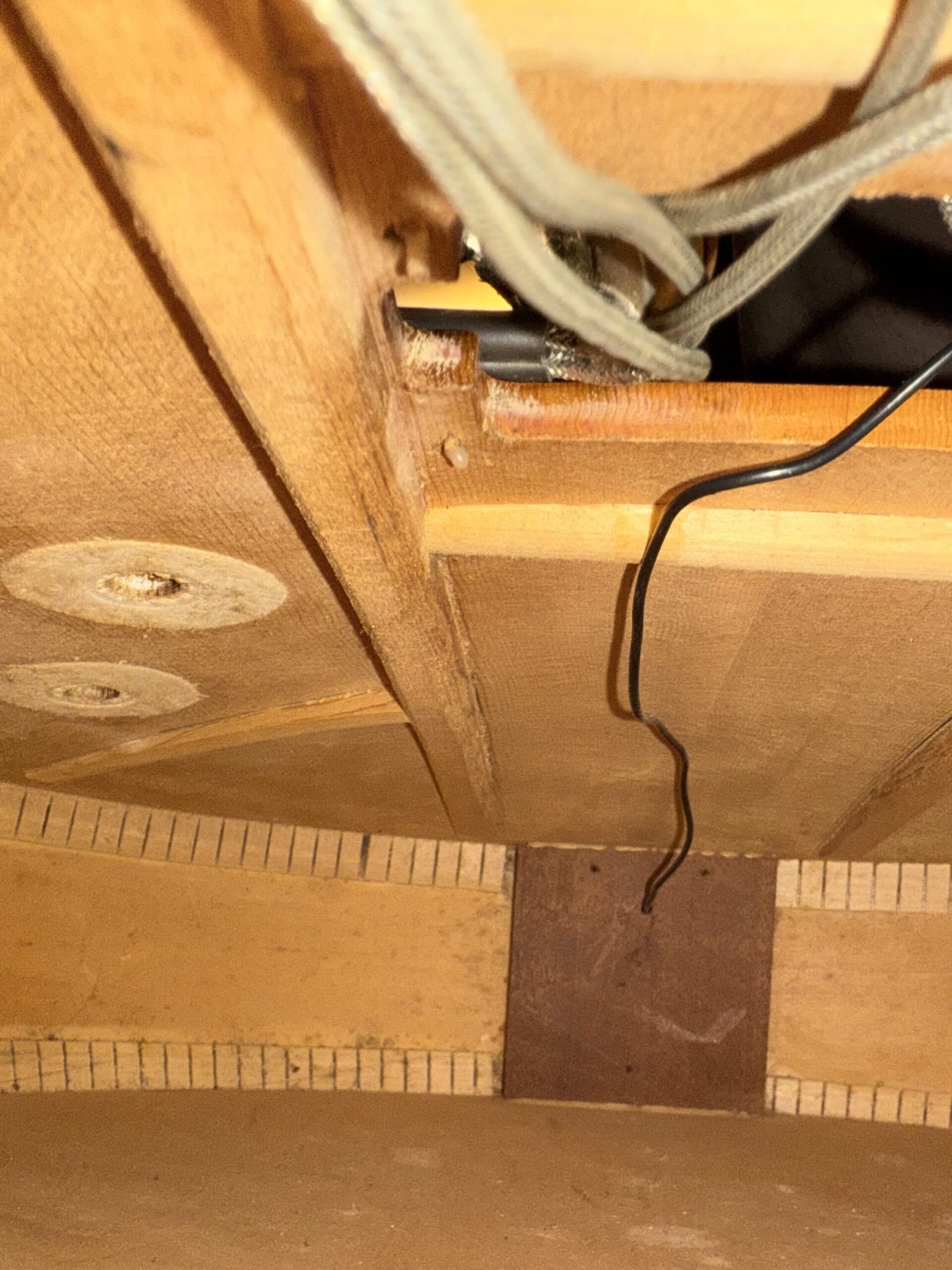

アースの取り方

フルアコでは、ソリッドギターのようにブリッジ下から直接アースを取ることができません。

代わりにテールピースにアース線を落とす方式が採用されています。

アース線→金属のテールピース→弦 という流れになり、

弦に触れることでアースされ、ノイズを抑制することができます。

メンテナンス性

フルアコは内部が空洞のため、ポットや配線を交換する際にはFホールやピックアップの穴からパーツを取り出し、作業する必要があります。また、作業後はそれを元の場所に戻す必要があります。

そのため作業性が悪いうえ、工数が多く、リペア費用も高くなりやすいのが特徴です。

中古で購入する場合には、電装系パーツの状態を確認して内部のリペアが必要ないことがわかっていると安心です。

終わりに

フルアコの電装系パーツの取り外し、取り付けはかなり大変でしたが、パーツの詳細がわかったし、写真も撮れたし良い経験になりました。

なお、パーツに糸を結んでから取り外して、取り付けの時は糸を手繰り寄せてパーツを元の穴に装着するのが定番のやり方ですが、今回糸を結ぶのを忘れてしまったため、細腕の奥様にピックアップの穴から手を入れてもらってパーツをつけてもらいました笑

今後めんどくさがらずにコンデンサーやピックアップ交換をして、フルアコの分解に慣れたいなと思っています。