愛用している フルアコースティックギターGibson L-4 のブリッジを、GOTOH製からGibson純正 ABR-1 PBBR-065に交換しました。

このブリッジのサドルには溝が切られておらず、自分またはリペアショップに持ち込み、切ってもらう必要があります。

そのため、作業負荷・工具料金・作業精度 を考えると明らかにリペアショップに持ち込んだ方が良いです。

僕の場合は、ギターごと持ち込むのが面倒だし、すぐに対応してもらえるわけではないだろうから時間かかりそうだし、何より自分のギターは自分で触りたかったので、DIYにトライしました!

しかし、作業は一筋縄ではいかず、ブリッジベースのポスト穴の修理、ブリッジ位置決め、サドル溝切り、ポスト加工までDIYフルコース。

かなり大変でしたが、自分で手を入れたことで、ギターとの距離が本当に縮まりました!

自分の楽器であれば失敗前提で、一度触ってみるのがおすすめです。

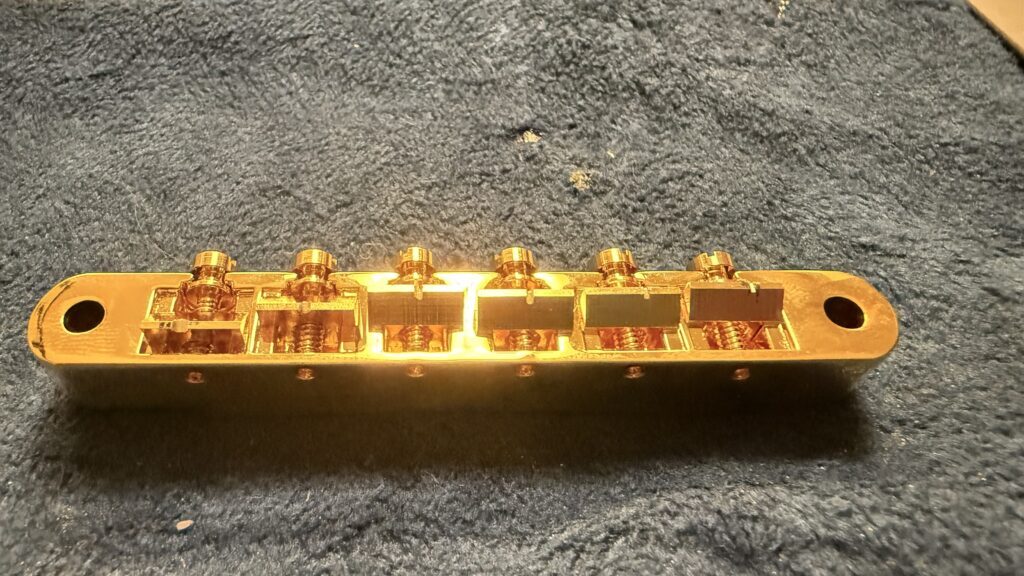

交換するブリッジの紹介

中古で購入したこのギターにはGOTOHのブリッジがついていました。

(現行の下記商品とは多分違います)

Gibsonがオリジナルパーツを再現するために作ったというブリッジがあったのでそちらに交換してみました。

パッケージはシンプルでした。もっとHistoricを強調してほしかったなぁ。

ブリッジ、溝なしサドル、固定用のネジが含まれています。

裏側にはGIBSON ABR-1の文字が!かっこいい。

DJマークもついています。詳しくは知りませんがビンテージの本物にもついているマークらしいです。

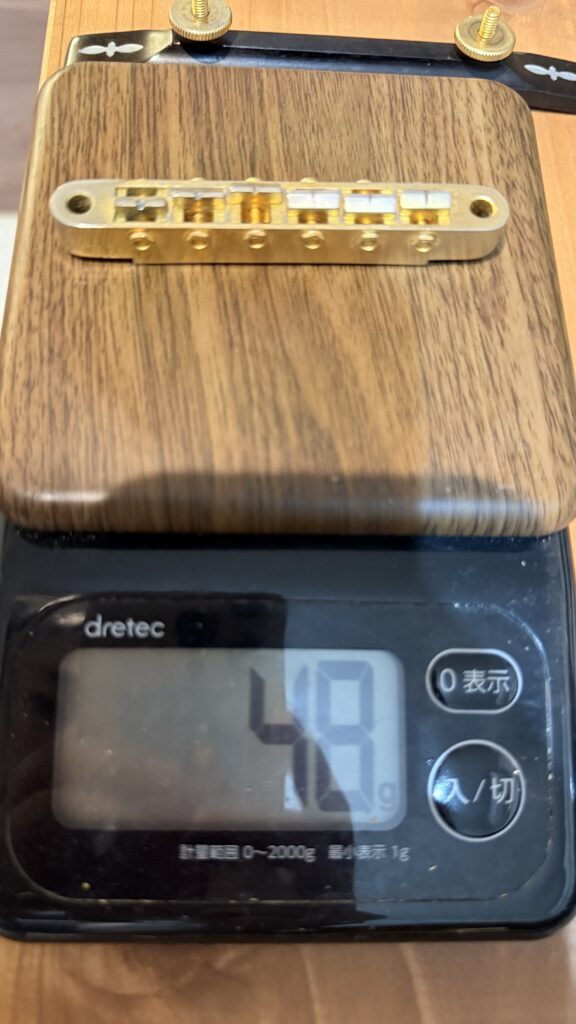

重さの比較をしました。

ゴトー製は48グラム、Gibsonは58グラムでした。

軽い方がいいと思ってたけど、純正の方が重かった・・・

問題発生

GOTOHのポスト(ネジ)はGibsonより太いのですが、ブリッジベースに無理やり捩じ込まれていました。

そのせいで、ブリッジベースのネジ穴が広がり、Gibsonのネジがきちんと入らない状態に・・・

ネジ穴の修理が必要になってしまいました。

ブリッジベース(木部)のネジ穴修理

以下の手順でネジ穴を修理することにしました。

- ホームセンターの2×4材をヤスリで削って木粉を作成

- 木粉と木工用ボンドを混ぜてパテ状にする

- ポスト穴を充填し、ポストをねじ込んで24時間乾燥

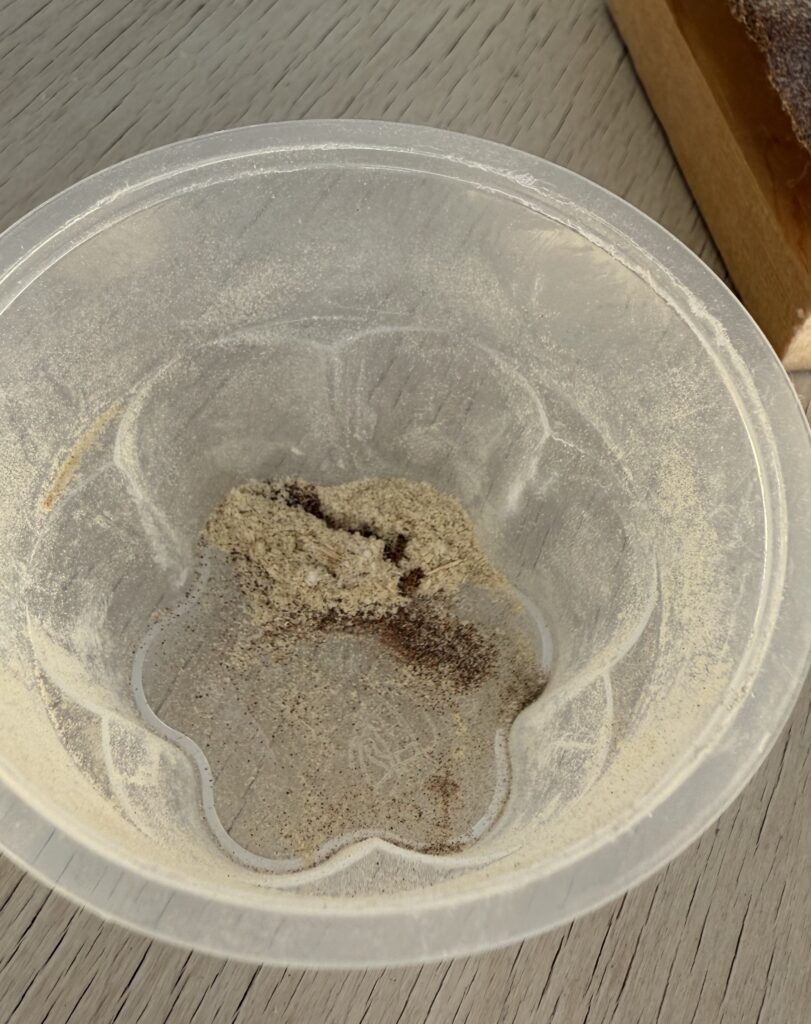

まずは木粉を集めます。

急いでプリンを食べ、そのカップに木をやすりで削ってでた粉を集めます。

5分くらい削り続けました。

量は少しでいいです。このくらいの量でも余りました。

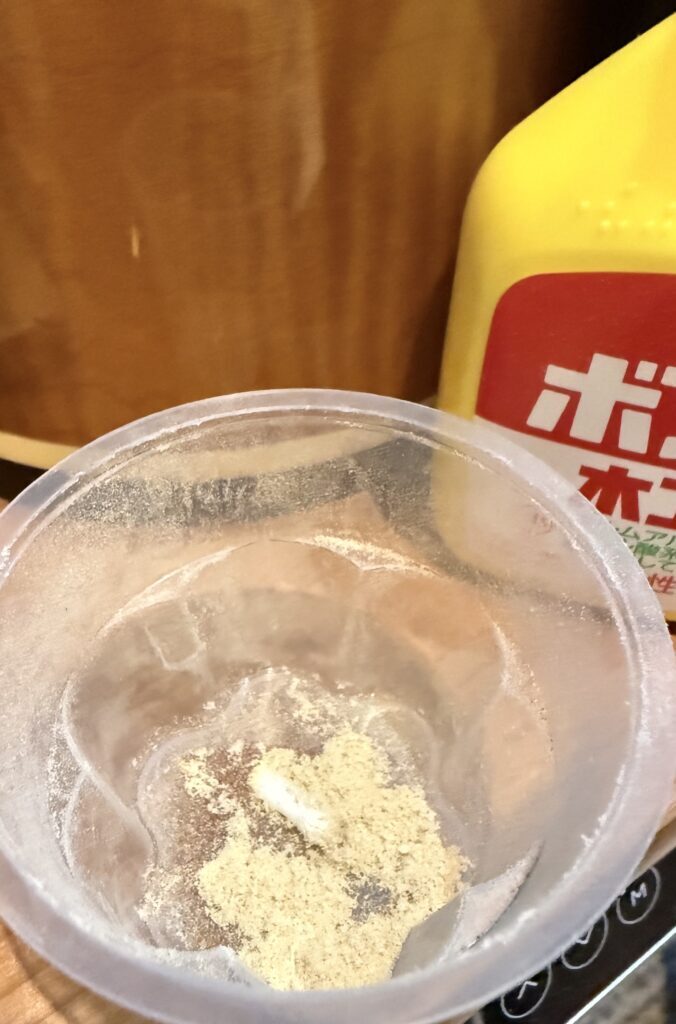

プリンカップにボンドを少し入れてこねるとまとまります。

これをブリッジベースのポスト穴に詰めます。こんなに入れなくていいです。ネジを入れる時にかなり溢れました。

ここにポストをねじ込み、1日待つと、完成です。

ネジ穴が再作成されているので、ポストのつけ外しが可能になりました。

固定もしっかりされており、安心しました。

ブリッジ位置の決定

気を取り直して、ブリッジ交換作業を続けます。

フルアコはブリッジがベースごと動くので、取り付け位置を決定する必要があります。

下記の手順で位置を決定しました。

- Fホールを基準にしてブリッジベースを平行に置く

- 1弦と6弦を張り、12Fのハーモニクスと押弦音でオクターブチューニング

- オクターブが合わなければ前後や角度を微調整

- 最適な位置が決まったら、マスキングテープでマーキング

この後サドル削りで頻繁につけ外しをするので、位置はしっかり決めた方が良いです。

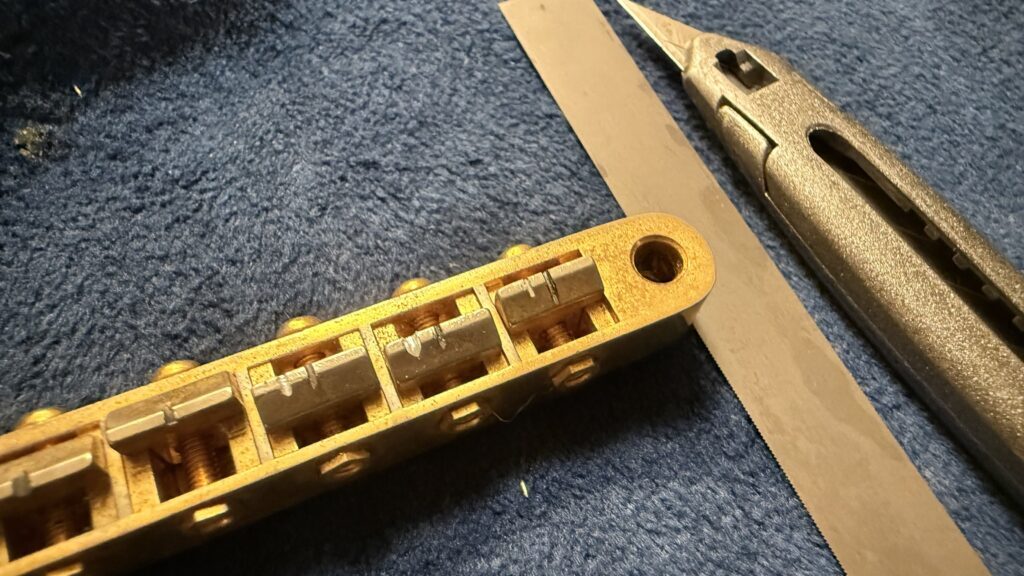

サドルの溝切り

続いて、いよいよ溝切りをします。

ここが一番難しく、楽しいです。

失敗前提・自己責任であることを再認識し、作業に取り掛かりました。

使用したのは HOSCO のナットファイルセット。弦は Thomastik-Infeld (.013–.053) を使用しています。

ファイルと弦の対応

まずどの弦をどのナットファイルで切るかを決めておきます。

下記のように決定しました。

- 1弦 .013 → ファイル .013

- 2弦 .017 → ファイル .016 → 紙やすりを多めにかける

- 3弦 .021w → ファイル .024

- 4弦 .028 → ファイル .028

- 5弦 .039 → ファイル .036 → 必要に応じて .042

- 6弦 .053 → ファイル .056

削る位置決め

ABR-1は無溝サドルなので、自分で溝を切ることができます。

「サドルの中心に溝を切る」のではなく、弦幅・弦間ピッチを考えて切ります。

弦幅の決め方

フレット端からどれくらい内側に弦を配置するかを基準にしました。

- 6弦:最終フレット(20F)端から約2.0mm内側

- 1弦:最終フレット(20F)端から約1.5〜2.0mm内側

※L4のようなフルアコは最終フレットが20Fなのです。レスポールは22Fだったはず。

この設定なら弦落ちを防ぎつつ、演奏性も確保できます。

特に1弦側は攻めすぎるとソロ時に弦落ちしやすいので、少し余裕を持たせるのがおすすめです。

私のL-4の場合、20F端から両端2mm内側に設定したところ、弦幅は約54mmになりました。

弦幅を決めたら、6弦と1弦のサドルにマジックで印をつけます。

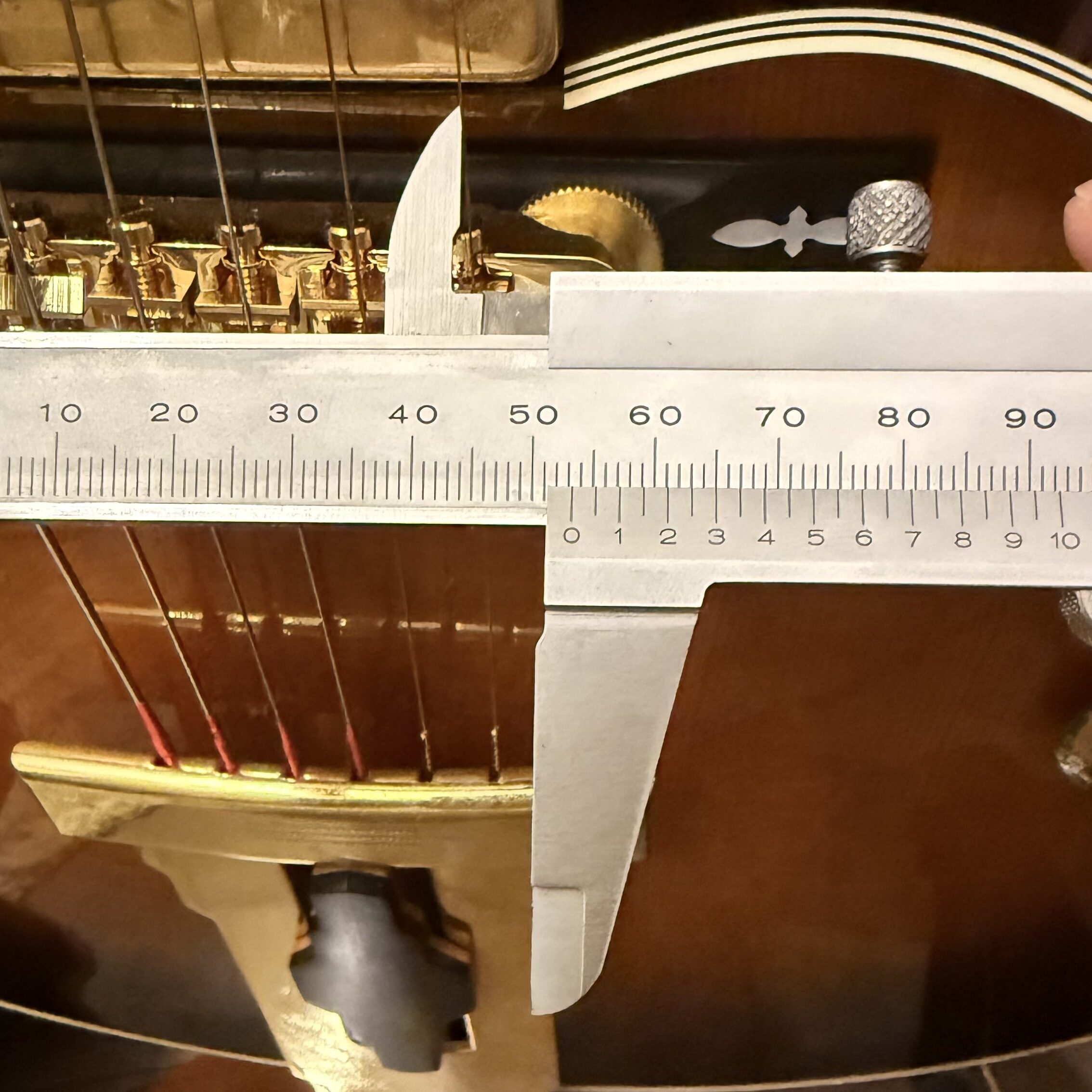

↓写真のノギスは弦の内側を測っているので、弦の中心で考えるとだいたい54mmです。

※再確認ーーー弦間ピッチの決め方

弦幅が決まったら、次は弦間ピッチ(弦と弦の間隔)を割り出します。

基本は「6本の弦を均等割り」する方法です。

- 全体の弦幅:54mm

- 弦は6本なので、間隔は5区間

- 54 ÷ 5 = 10.8mmピッチ

つまり1弦から6弦までを均等に並べると、弦間は10.8mmになります。

これはABR-1標準の10.4mmより少し広いですが、むしろシングルノートが弾きやすいと思い、このまま作業しました。

こちらも決めたらマジックで印をつけます。

※再確認ーーーあとは切るだけ!

下記の流れで溝切りをしていきました。

- サドルの中心ではなく、弦幅・弦間ピッチ測定の際につけた印を切る

- まずはカッターナイフで切れ目を入れ、一番薄いナットファイルで切る

- その後目的のサイズのナットファイルで切る

- 1000番の紙やすりで綺麗にする

ただ、やっぱり難しい。。。定規で適当に測っていたので、弦間ピッチがずれてしまいました。

ノギスできちんと測るべきでした。

まあ、弾いてみてあまり違和感はないのでこのまま進めました

(正直最初は少し違和感あったけど、弾いているうちに慣れました・・・)

弦高の調整

HOSCOの弦高調整用ゲージを使って、弦高の調整をします。

最初は使い方がわからないと思うので、公式サイトの動画で確認するのがおすすめです。

6弦を1.6mm、1弦を1.4mmにしました。フルアコにしては低めなのかなと思います。

弦高調整後、ポストがかなりはみ出してしまうことになり、切る必要が出てきました。

ブリッジポストの長さ問題

弦切りニッパーで切断を試みましたが、歯が立たず、

百均の電動リーマー+切断砥石で1本10分かけて少しずつ削り切りました。

なお、百均の金属鋸も歯が立ちませんでした・・・

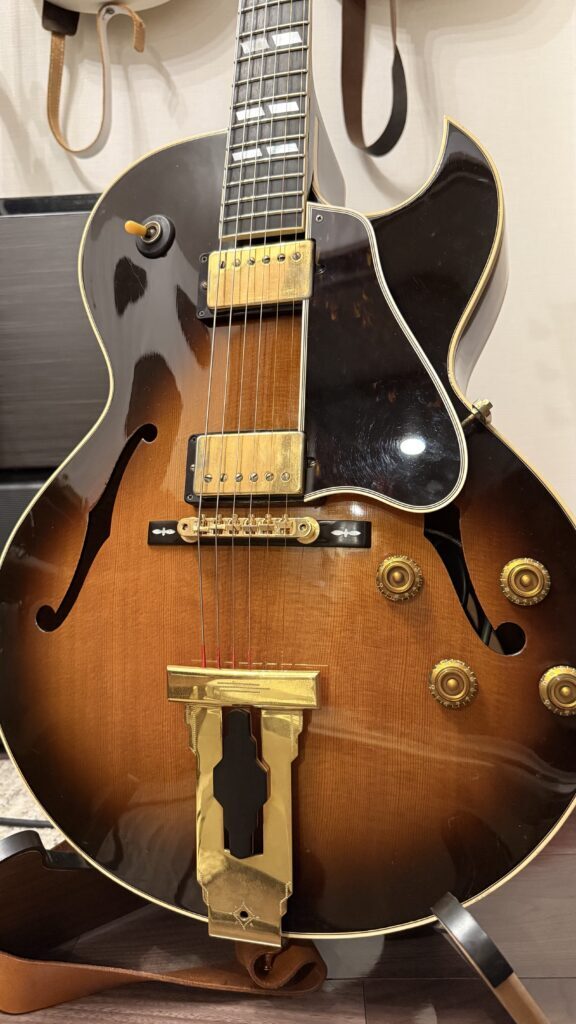

※再確認ーーー完成

ポストを切断し、ベースにブリッジを取り付け、ボディへ装着。

マスキングテープを剥がしやっと完成です。

弦を外すとフルアコはブリッジが外れてしまうので、調整の際は今のブリッジの位置へマスキングテープを貼ったら安心ですね。

サウンドの変化

フルアコのブリッジ交換によりサウンドが変化しました。

- 生音 → 明るくなり、倍音豊かで和音の分離感も向上

- アンプ通し → 「ちょっとブライトになったかな?」程度。タッチのレスポンスもよくなったような気がする。

僕の場合フルアコはアンプに繋がず生音で弾くことも多いので、満足できる結果になりました。

もう少し弾き込んでアンプに繋いだ際の違いも探そうと思いましたが、度重なる締め緩めで弦がきれ、交換したためサドル・弦交換前と全然違う音になってしまいました。。。

結局弦交換が一番音質変わりますね・・・笑

終わりに

フルアコのブリッジ交換をしましたが、付随する作業が多くて大変でした。

しかし、調整や修理を通して自分の楽器のことをより深く知れるので、機会があればぜひ自身でやってみっていただきたいです。

僕も失敗を恐れず今後もたくさん触っていこうと思います。

今回作業したギターの紹介はこちら

内部構造の記事はこちら